宝塚には阪急とJRの2つの鉄道路線があり、両方の駅がある宝塚駅には、歌劇ファンをはじめ、多くの観光客が訪れます。この記事では阪急とJR、それぞれの個性を持った宝塚駅の歴史と現在の様子を紹介します。

2つの宝塚駅の歴史

はじめにJR福知山線(JR宝塚線)と、阪急電鉄宝塚本線・今津線の2つの宝塚駅の歴史をまとめてみます。

明治時代に開業したJR宝塚駅

宝塚駅の歴史は、1897年に開業した現在のJR宝塚駅から始まります。開業時は阪鶴鉄道という鉄道の駅でした。阪鶴鉄道は大阪(起点は尼崎)と、軍港として発展していた京都府の舞鶴を結ぶ目的で誕生した鉄道会社です。

宝塚駅の開業により、当地に明治時代半ばに武庫川沿いに開設された宝塚温泉に、大都市大阪からの鉄道アクセスが可能になりました。

阪鶴鉄道は1907年に国有化された後、現在の名称である福知山線という路線名になります。そして1987年の国鉄の分割民営化によってJR西日本の路線となりました。現在では宝塚駅を含む、尼崎から篠山口までの区間に「JR宝塚線」という愛称が付けられています。

阪急宝塚駅と観光開発

阪急電鉄宝塚駅は、1910年に箕面有馬電気軌道(現在の阪急電鉄宝塚本線・箕面線)によって開業しました。箕面有馬電気軌道はその名のとおり、大阪の梅田を起点として、箕面と有馬温泉を結ぶことを計画していましたが、資金不足で大阪平野と有馬温泉の間の山岳区間を建設できなかったため、平野の端部である宝塚が終点となりました。

有馬には至れなかった箕面有馬電気軌道ですが、小林一三専務取締役のアイデアで沿線の郊外住宅地整備、箕面での動物園の開業といった乗客誘致策を展開しました。

ひなびた温泉場だった宝塚も、駅近くに「宝塚新温泉」というレジャー施設が建設され(後の宝塚ファミリーランド)、レジャースポットとしての整備が進んでいきます。その新温泉内の施設を使って1914年に始まったのが宝塚少女歌劇。現在の宝塚歌劇のはじまりです。

こうして阪急宝塚駅は、歌劇や遊園地の表玄関として阪神間の人々に親しまれてるようになりました。1921年には西宮方面に通ずる西宝線(現在の今津線)も開通し、1920年に開通していた神戸本線と西宮北口で接続して、神戸方面からのアクセスも改善しました。

現在の宝塚駅

ここからは現在の宝塚駅の様子を紹介していきます。

阪急宝塚駅

まず阪急の宝塚駅を見てみます。阪急宝塚駅の駅舎は、宝塚本線・今津線の高架化に合せて1994年に完成しました。

8両編成の電車に対応するホーム全体がすっぽりと屋根に覆われていて、宝塚歌劇の玄関口らしく豪華な駅です。1階部分にはGコレクションや郵便局、駐輪場などがあります。

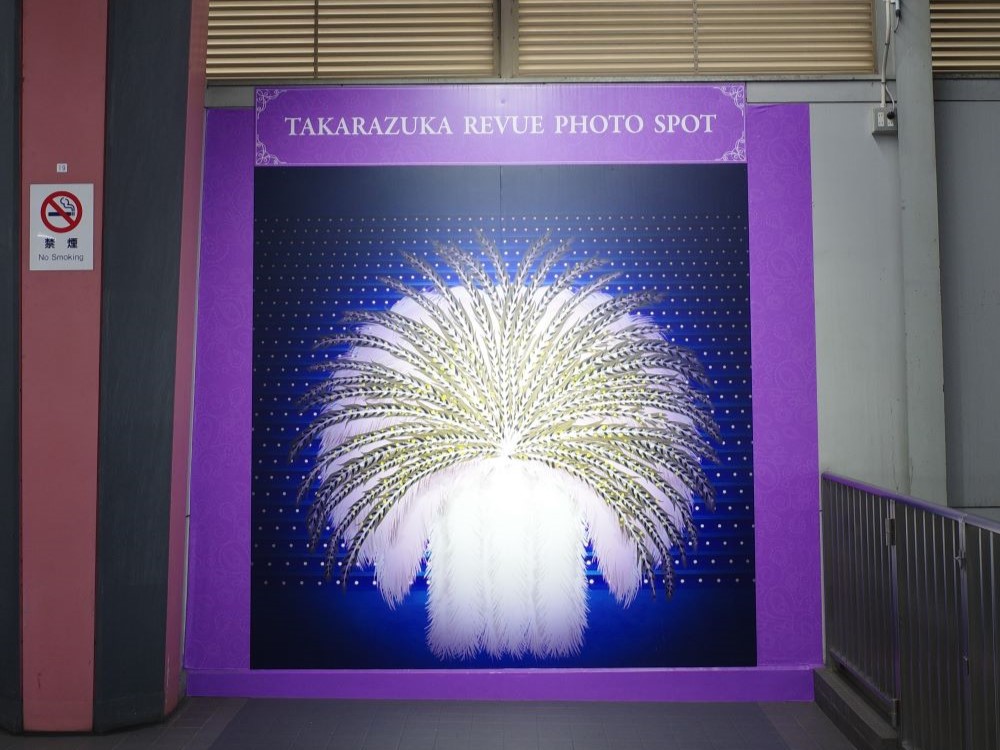

ホームは3階に設けられています。終端部分には宝塚歌劇をイメージしたフォトスポットもあります。

改札口がある2階に降りると、柱の絵が宝塚に来たなという気分を盛り上げます。

2階は宝塚阪急への入り口やJR宝塚駅への連絡通路などにつながっています。改札口の前から隣接する「ソリオ宝塚」にかけて、宝塚大劇場への導線が宝塚歌劇のイメージカラーであるスミレ色で示されています。

阪急宝塚駅では、構内のローソンまでスミレ色です。

さきほどの導線に沿って駅の南口を出ると、宝塚歌劇の玄関口にふさわしいモニュメントが来訪者を迎えてくれます。

JR宝塚駅

新幹線利用者など、JR線で訪れる人にとって宝塚への入り口となるのがJR宝塚駅です。現在の駅舎は2010年に完成しました。1階にホームがあり、2階には改札口と南北自由通路がある構造です。新しい建物ですが、外観は明るいレンガ調で高級感があります。

新しい駅舎には機能的でシンプルなデザインが多いですが、この駅舎はデザイン性が高いです。阪急の宝塚駅を意識しているのがうかがえます。

駅構内は三角の高い天井が印象的です。間接照明と明かり取りで開放的な雰囲気です。改札横にはセブンイレブンがあるほか、駅ナカ商業施設の「エキマルェ」でお買い物もできます。エキマルェの入り口近くにある優雅な照明にも注目です。

ふたつの宝塚駅をつなぐペデストリアンデッキ

ふたつの宝塚駅の間にはロータリーがあり、その地下を国道がトンネルで通過しています。ロータリーの上には、両駅の改札階をつなぐペデストリアンデッキ(高架歩道)が設けられています。

まとめ

この記事ではJRと阪急の宝塚駅を見てきました。宝塚駅は宝塚市の中心駅であるとともに、宝塚歌劇の玄関口でもあります。阪急宝塚駅は、宝塚歌劇という夢の世界への玄関口にふさわしい壮麗な駅です。一方のJR宝塚駅も、他のJR駅とはひと味違ったこだわりで、観光客を意識していることがうかがえます。

宝塚観光のおりには、個性あるふたつの宝塚駅を観察してみるのもおすすめです。