湯のまち宝塚 ―― 今では阪神間のベッドタウン、そして「歌劇の街」として知られるこの地も、もともとは「温泉地」として名を広めました。

ですが、その「宝塚」という名前が、どこからやって来たのかご存じでしょうか?

本記事では、地名・温泉・鉄道・文化という、宝塚をかたちづくるさまざまな記憶をたどりながら、この街の名がどのように生まれ、広まり、受け継がれてきたのかを探ってみます。

1.「宝塚」という地名

「宝塚」という地名のはじまりを、『宝塚市史』第三巻をたよりに探ってみましょう。

「宝塚」の起源を詳しく調査したのは、歴史学者の粟野頼之祐という人物で、市史の記述も粟野の研究によっています。

1-1.江戸時代の地名に登場

1680年の『摂州武庫郡川面村新田検地帳』に「宝塚東」、「宝塚南」、「宝塚北」という字(あざ)名があり、これがもっとも古い「宝塚」という地名の記録です。

1717年の『新田名寄帳川面村』には字名「宝塚」、「宝塚東」、「宝塚下」、1738年の『午年田畑地並合毛附帳』にも、字名「宝塚」と「宝塚西」が載っています。

いずれも川面村内の字名となっています。川面村というのは、現在の宝塚駅周辺から北側にかけての一帯で、範囲は狭くなっていますが、今も町名としてその名を残しています。

1-2.「宝塚」らしき山と「宝塚谷」

市史では『摂州武庫郡川面村絵図』(1738年?)に描かれている「寺山」という山が「宝塚」だろうとされています。

また、「奥行八丁」ほど(約870メートル)の「宝塚谷」について記した史料もあります(『川面村安場村土砂留絵図』(1803)、川面村の『土砂留普請帳』(1833))。

さらに市史では、かつての「宝塚」の領域を現在の住所名で特定しています。

宝塚というのは現在御殿山三丁目六番(旧川面村字宝塚一〇番地)で、約〇・三キロメートル平方の範囲であった。

1-3.「幸せを呼ぶ宝塚」の伝承

宝塚の地名の由来として、「塚のもとで物を拾うと必ず幸いがある」というものが有名ですが、これは岡田徯志(おかだけいし)著による地誌『摂陽群談』(1701年刊)で世に知られました。この著書では宝塚の所在地は米谷村(売布神社周辺)とされています。

この他にも、「宝塚」=「米谷村」と記している書物が紹介されていて、「宝塚」の所在地はどこだったの?という疑問が湧いてきます。

私としては、詳しい字名も出ている川面村の「宝塚」が本家本元と考えるのが自然なように思います。

幸運を呼ぶ「宝塚」が有名になったことで、周辺各地で「ここが宝塚」という場所が増えていったのかもしれませんね。

参照・引用:『宝塚市史』三巻241~243頁

2.湯の街のはじまり――温泉の記録と近代化

2-1.鎌倉時代からの歴史

宝塚市のサイトには温泉の起源が鎌倉時代にさかのぼるして、次のようなエピソードが紹介されています。

最も古い記録は、鎌倉歌人である藤原光経(みつつね)の歌集に残されており、貞応2年(1223年)に宝塚にあった小林の湯を訪れ、「旅人の行き来の契り結ぶとも 忘るな我を我も忘れじ」と詠み土地の遊女に贈ったとされています。

引用:宝塚市「宝塚温泉 ~タンサンと湯のまちのルーツさがし~」

2-2.塩尾寺の伝承

宝塚市伊孑志(いそし)武庫山にある塩尾寺(えんぺいじ)には、宝塚温泉の起源にまつわるこんな伝承があります。

室町時代、病を患った老女が夢に現われた観音様の教えに従って武庫川沿いの大柳の下を掘ったところ、塩からい水が湧き出しました。その水を汲んで湯浴みをすると、みるみるうちに病が癒えたそうです。

老女は観音様に感謝して大柳で観音様を掘って、荒れていた塩尾寺に祀りました。その後塩尾寺は御利益を求める人たちでにぎわうようになったといいます。

2-3.近代の温泉場整備――「宝塚温泉」命名!

冷泉が湧き出ていたこの地に、明治時代になって温泉場がつくられます。

大阪で牛乳業を営んでいた小佐治豊三郎は、武庫川左岸の伊孑志村に湧く冷泉を汲んで、持ち帰って飲んでみました。するとおいしくて、医師からも飲用・浴用に適していると言われました。そこで、武庫川左岸の安場村(後に川面村に合併)在住の知り合いふたりと相談し、ここに温泉場をつくることに決めました。

温泉場には縁起のよい名前をということで、付近の地名にちなむ「宝塚温泉」という名がつけられました。

土地の買い取り・借り受け、埋め立て工事、浴場建設などを経て、1887年に宝塚温泉が開業します。このとき建てられた旅館は4軒でした。

3.宝塚駅の誕生と温泉の発展

3-1.宝塚駅、誕生

1897年に阪鶴鉄道(後の福知山線)の宝塚駅が開設されました。駅の所在地は武庫川左岸の川面村でしたが、駅名は対岸の温泉地の名を取りました。

宝塚駅開業後、温泉には大阪からの客が増加して、一気に賑やかになっていきました。

1900年代初頭の宝塚温泉には、旅館・料理屋10軒に、鉱泉の瓶詰工場、宝塚病院などが建ち並んでいました。宝塚名物の炭酸煎餅もこのころから続いています。

3-2.「ウィルキンソン タンサン」の発祥地

鉱泉の飲用販売としては、1889年頃にイギリス人のジョン・クリフォード・ウィルキンソンが武庫川の河原で炭酸鉱泉を発見し、それを瓶詰めして発売するために紅葉谷(塩谷川)に工場を設けました。これが「ウィルキンソン タンサン」のはじまりです。

また、温泉場を管理する温泉場持主組合から独立した宝塚鉱泉合資会社も、鉱泉の瓶詰めを製造・販売していました。

3-3.新・旧温泉が出そろって

1914年には旅館30軒、料理屋数軒、検番(芸妓の手配や料金の取りまとめなどを行う事務所)や置屋、その他さまざまな店舗が軒をつらねる温泉街に発展していました。

1910年には小林一三が率いる箕面有馬電気軌道(後の阪急)が開通し、1911年には武庫川左岸に宝塚新温泉が建設されます。

温泉街として発展した武庫川右岸。対して新温泉、遊園地、劇場(宝塚少女歌劇)などをそなえ、新たな観光スポットとして発展する武庫川左岸。両岸が競争しつつ、観光地としての宝塚界隈が形づくられていきました。

4.広がる「宝塚」の名前

4-1.宝塚歌劇の東京進出と「東宝」

「宝塚」は、温泉地として、阪急によるレジャースポットとして、そして歌劇団の名として、関西から全国へとその名を広げていきました。

1932年には、宝塚少女歌劇の東京進出のために「株式会社東京宝塚劇場」を設立(東京宝塚劇場の開場は1934年)、これを足がかりに映画会社の「東宝映画」が誕生します(1937年)。

「東宝映画」の「東宝」は、「東京宝塚」の略称でもあり、まさに宝塚からはじまった小林一三の文化戦略が、東京にも根づいていったことを象徴する名前です(1943年に劇場会社が映画会社を合併して、「東宝」が正式名称になりました)。

今これを読んでいる皆さんの中にも、東宝の映画を観たり、東宝系の映画館に足を運んだりした方が多いのではないでしょうか。そんな「東宝」という名前の中にも、実は「宝塚」がひっそりと顔をのぞかせているのです。

参照:東宝「沿革」

小林一三と箕面有馬電気軌道については 電車が結ぶ夢と日常――小林一三が描いた「文化のある暮らし」 もご覧ください。

4-2.「宝塚市」の誕生

全国にその名を知られる「宝塚」ですが、市町村名として採用されたのは意外に遅く、1951年のことでした。

この年、武庫川左岸の小浜村(旧川面村を含む)が町制を施行し、「宝塚町」を名乗ります。一方、温泉の所在地である武庫川右岸は、当時まだ良元(りょうげん)村に属していました。

そして3年後の1954年、宝塚町と良元村が合併して、現在の宝塚市が誕生します。

温泉の名として世に広まりはじめた「宝塚」という名は、やがて駅名となり、歌劇団の名となり、町の名となり……ついには、武庫川両岸を含む一帯を包みこむ市の名前になったのです。

5.その後の宝塚温泉

5-1.黄金期から、衰退へ

宝塚温泉のピークは1970年、大阪万博が開催された年でした。当時の旅館数は約50軒、訪問客数は年間130万人だったといいます。

その後は交通網の整備により、京阪神間の客層がより遠方に出向くようになり、温泉街は衰退に向かいます。

1995年の阪神淡路大震災の被害を受けて、旅館数はさらに減少し、現在では温泉に入れる宿泊施設は2軒だけとなっています。

温泉復興を目指して2002年に開業した市立の温泉利用施設「宝塚温泉」は、すぐさま経営難におちいって一時閉鎖されましたが、指定管理者制度を導入することで「ナチュールスパ宝塚」として復活しました。

5-2.宝塚温泉のいま

かつて温泉街だった一体は、現在ではマンションが立ち並ぶ住宅街となっていますが、武庫川の両岸をつなぐ宝来橋周辺には、温泉街の面影をとどめる店舗や施設が残ります。

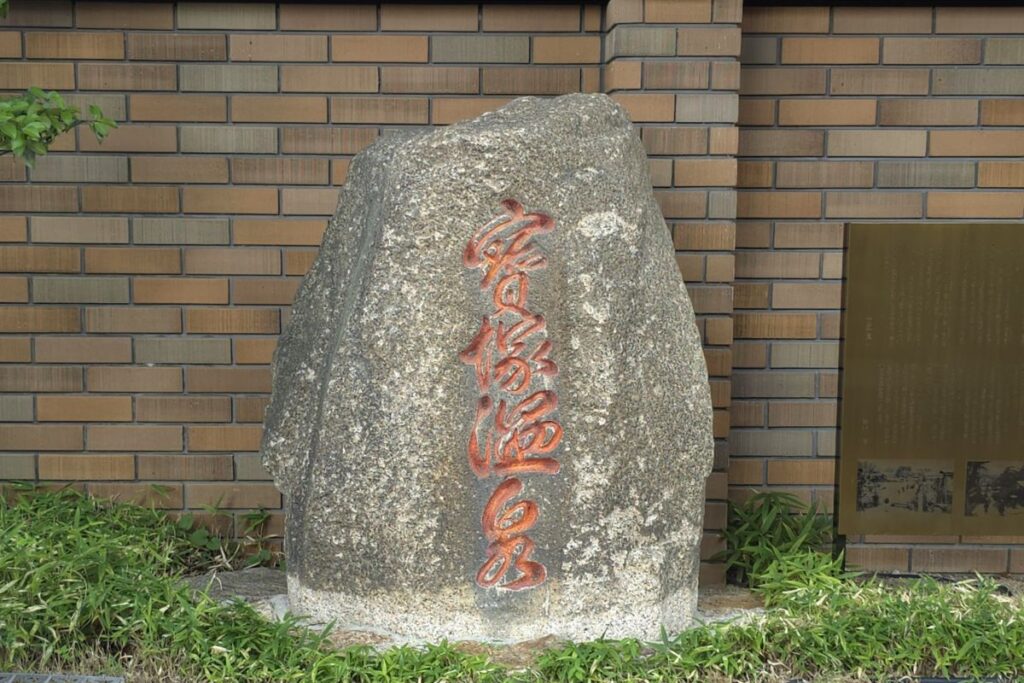

駅前から宝来橋を渡るとすぐに、宝塚温泉と「天然たんさん水」の石碑があります。橋のたもとの水面には今も少量の気泡が確認できるといいます。

道路の反対側には「ウィルキンソン タンサン」発祥の地を示す「ウィルキンソン タンサン専用自販機」が目を引きます。

かつての温泉街の入口にあった「黄金家」では、宝塚駅が開業したのと同じ明治30年(1897年)から、炭酸を含んだ水をつかった「炭酸煎餅」を作り続けています。

「黄金家」のとなりにある「ホテル若水」は、伝統的な武庫川左岸としては唯一の温泉宿泊施設です。阪急宝塚駅前の「宝塚ワシントンホテル」でも、同じ源泉を利用した温泉に入れます。

「黄金家」や「ホテル若水」と道路を挟んだ位置にある「ナチュールスパ宝塚」では日帰り入浴を楽しむことができます。現在では入浴だけではなく、フィットネス、エステ、岩盤浴など、多様なサービスを展開しています。建築家の安藤忠雄が設計した、特徴的な建物も見どころです。

おわりに

小さな温泉場に付けられた「宝塚」という名前が、やがて歌劇を通して日本中に、そして「東宝」の映画を通して世界へと広まっていく――。

そんな未来を、名付け親たちはきっと想像もしていなかったことでしょう。

時代とともに温泉街の風景は移り変わりましたが、その歴史の面影は、「宝塚」の名とともに、今もこの街に残されています。