この記事では安産祈願のお寺として有名で、駅から降りてすぐに参拝できる中山寺を紹介します。

阪急宝塚線の沿線には多くの社寺があります。宝塚市内にも、中山観音駅、売布神社駅、清荒神駅と、参詣客向けに設けられた駅が並びます。

中でも中山観音駅付近では、車窓から中山寺の建物を眺めることができるので、参詣したことがなくても興味を持っている人も多いのではないでしょうか。

歴史ある安産祈願のお寺

中山寺の歴史を簡単にまとめてみました。

聖徳太子による創建

中山寺は聖徳太子によって創建されたという由緒のあるお寺です。平安時代に花山法王によって観音信仰の巡礼路である西国三十三所の第二十四番札所に定められました。平安時代末より安産祈願のお寺としてとても有名になりました。

有岡城の戦いで焼失

有岡城(伊丹城)は現在のJR伊丹駅付近にあった城です。織田信長の家臣で、この城を拠点としていた荒木村重が、信長に対して謀反を起こしたのが有岡城の戦いです。1578年から1年以上続いたこの戦いで中山寺は全山が焼失してしまいました。

豊臣家や明治天皇との関わり

戦火による大きな被害を受けたものの、安産祈願のお寺としての信頼の篤い中山寺は豊臣家の力で復興します。豊臣秀吉は当寺に祈願して息子の秀頼を授かり、その秀頼が焼失していた伽藍を再建しました。さらに明治天皇の生母が安産祈願をしたことから唯一の明治天皇勅願所となり、中山寺の名声はさらに高まりました。

中山観音駅から中山寺へ

最寄駅である阪急宝塚線の中山観音駅から、中山寺を訪ねてみましょう。JRにも中山寺駅がありますが少し遠いので、阪急の利用がお勧めです。

中山観音駅を出ると短い参道があります。土産物屋やご飯屋が参詣気分を盛り上げてくれます。

参道の突き当たると左手に山門が現われます。この山門は、1646年に徳川家光によって再建されたもので、「望海楼」とも呼ばれます(兵庫県指定文化財)。かつては山裾に建つこの山門の上から大阪湾を望むことができたそうです。

山門の仁王像の横には像と同じくらいの高さの巨大なわらじが添えられています。周りにはたくさんのわらじが奉納されていました。

山門をくぐるとゆるやかな登り坂の参道が続き、その途中に多くの塔頭(たっちゅう)寺院があります。塔頭寺院とは、大寺院の中にある独立した寺院です。参道には築地塀と塔頭に入る門が並んでいて、城下町の武家屋敷通りのような雰囲気です。

中山寺の建物

広大な敷地をもつ中山寺。本堂をはじめとする古くからの建物に加えて、21世紀に入ってからランドマーク的な建物も次々と再建されています。多くの建物の中から、気になるものをピックアップして紹介します。

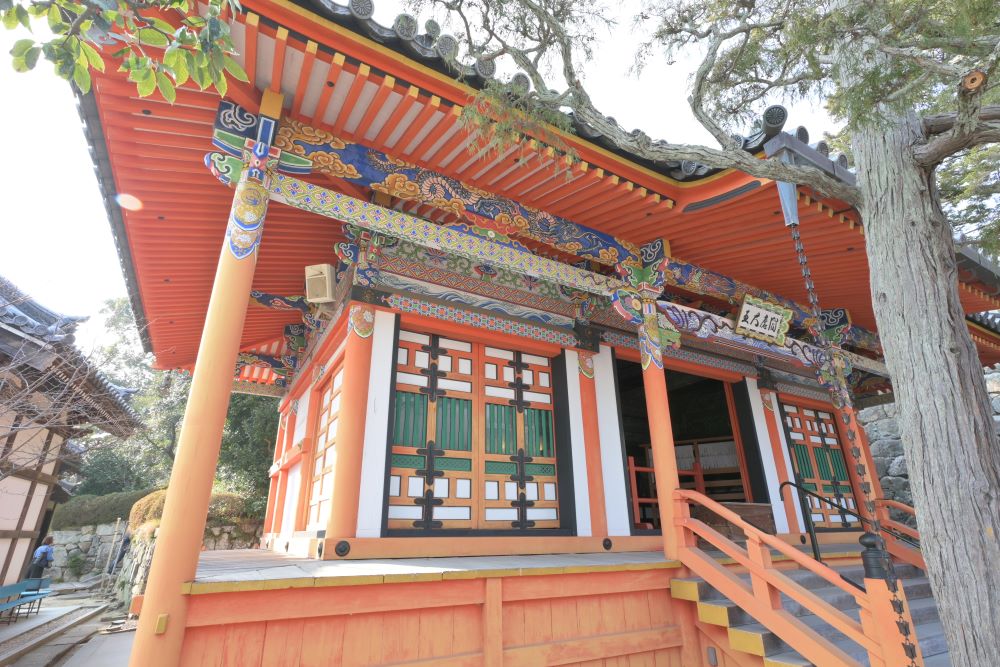

本堂

本堂にはとても鮮やかな装飾が施されています。ここには本尊の十一面観音が祀られています。脇侍の十一面観音と合せると三十三面となり、西国三十三所の観音様を表わしているそうです。

五重塔

本堂の後方にそびえる五重塔は2017年に再建されたものです。とても鮮やかな青色が印象的です。東方を守護する聖獣にちなんで「青龍塔」と呼ばれています。

大願堂

大願堂は鮮やかな朱色と白くて丸い亀腹(かめばら)が特徴の多宝塔です。2007年に再建されました。

鎮守社

大願堂の近くにある鎮守社。お寺のど真ん中で異彩を放つ神社です。中山寺の境内地を守る鎮守神と恵美須神が祀られています。

閻魔堂

閻魔堂は本堂の手前の階段脇にあるのですが、鮮やかな朱色と装飾が目を引きます。長谷寺を開いた徳道上人が冥土におもむいた際に、閻魔大王に三十三の観音霊場を開いて人々に巡礼を勧めるよう託宣を受け、起請文と三十三の法印を授けられました。これが西国三十三所の始まりと伝えられています。

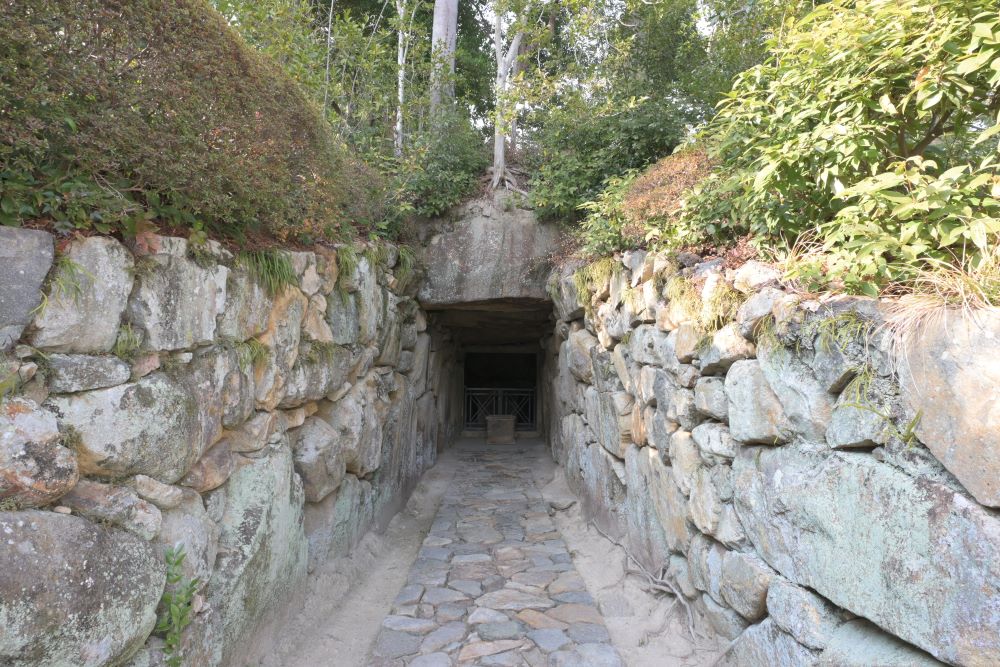

石の櫃

石の櫃(からと)は仲哀天皇の后大仲姫が埋葬されたという古墳です。

まとめ

中山寺は長い歴史の中で戦火や、阪神淡路震災による被害も乗り越え、安産祈願のお寺として絶大な支持を得てきました。近年ではランドマーク的な建物が復活したり、境内のバリアフリー化を進めるなど、施設の充実にも積極的な活気あるお寺です。

駅からも近くて、個性ある建物を見て歩くのも楽しい中山寺を訪ねてみてはいかがでしょうか。